FRAUEN ÜBER DIE FRAU, DIE SIE INSPIRIERT

Wenn beide Glück miteinander haben, ist die Mutter lange das erste weibliche Vorbild für die Tochter, denn das Lebenlernen geschieht vor allem übers Nachahmen. Wenn die Tochter weiterhin Glück hat, wird sie auf ihrem Weg anderen Frauen begegnen, die ihr gekonnt vormachen, wonach sie selbst strebt.

Spätestens an diesem Punkt beginnt das Dilemma: Zum einen ist es nicht immer leicht, genau zu wissen, was man für sich erreichen möchte. Zum anderen ist es nicht immer leicht, diejenigen ausfindig zu machen, die in der Praxis das verkörpern, was man theoretisch für sich will – das jedoch liegt auch an der Praxis selbst. Zumindest im Beruflichen sind Frauen zu oft noch zu wenig sichtbar, als dass man sich an ihnen ein Beispiel nehmen könnte – oder, milde gesagt, als junge Frau hat man kein Panorama von lauter eindrucksvollen Frauen vor Augen. Aber es gibt sie und hat sie immer gegeben.

Während mehrerer Jahrzehnte waren sie auf den unterschiedlichsten Feldern erfolgreich. Jetzt hat eine Phase der Überprüfung begonnen: Wie sehr spiegelt sich der gesellschaftliche Konsens, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben, im Alltag? Dieses Hinterfragen zeigt sich etwa an Ereignissen wie dem nationalen Frauenstreiktag, aber auch daran, dass die Gleichbehandlung wieder überall Thema ist.

Wir möchten einige Vorkämpferinnen vorstellen und an andere erinnern. Deshalb haben wir 12 grossartige Frauen aus der Schweiz gebeten, uns ihre Heldin zu präsentieren. Wenn man so will, also von einer Frau zu schwärmen, die für sie wichtig ist – und wir freuen uns, dass es in dieser Sonderausgabe gelingt, sogar die Toten für uns quicklebendig zu machen.

JOHANNA SPYRI

| Frauen ein Gesicht geben: früher in Romanen, heute im Internet |

PATRIZIA LAERI (42) ist Wirtschaftsjournalistin, TV-Moderatorin von «SRF Börse» und «ECO». Zudem moderiert sie seit Jahren am WEF und war Mitinitiatorin des Edit-a-thon «Frauen für Wikipedia», bei dem weibliche Biografien für Wikipedia verfasst werden.

Ich muss von Heidis Geschichte erfahren haben, als ich selbst noch gar nicht lesen konnte. Meine Grossmutter heisst Heidi. Sie wohnte in Maienfeld und pflegte uns jeden Abend ein paar Seiten aus den «Heidi»-Büchern vorzulesen. Wir sind dann in ihrem grossen Bett eingeschlummert, als wären wir da oben auf der Alp bei Heidi im Heuboden. Tagsüber nahm unsere Nani uns oft mit zum Heidi-Brunnen und zum Dörfli. Sie verehrte Johanna Spyri. Vielleicht auch, weil das Buch gütige, aber ebenso starke Grossmütter zeigt.

Aber es zeigt auch das Waisenkind Heidi, das niemand haben will, das abgeschoben, weitergereicht, schliesslich gar ins Ausland verliehen wird. Viele Menschen wären daran zerbrochen. Sie aber ist zäh. Unverdorben, wild, naturverbunden. Heidi entspricht keinem gängigen Schönheitsideal, mit dem widerspenstigen Haar und den schwarz funkelnden Augen. Sie passt nicht in die Rollenklischees der üblichen Kinderbücher. Heidi hat ihren eigenen Kopf. Sie führt uns aber auch in eine Welt bitterer Armut, misstrauischer Menschen und harter Sitten.

Mit Heidi habe ich begonnen, meiner Mutter Fragen zu stellen, über Armut, die Schule und das Leben damals im Bündnerland. Die Antworten waren brutal.

Das Kindsein meiner Mutter war Schwerstarbeit. Sie half ihrer Mutter, im eisigen Brunnenwasser die Wäsche zu spülen. Der Vater hatte ein bisschen Land und Vieh, aber eben nicht genug, sodass er zusätzlich Schichten in der Fabrik schob. Meine Mutter arbeitete als Älteste von morgens bis abends im Haushalt oder bei der Heuete. Das zierliche Kind schleppte so schwer, dass es sich den Rücken kaputt trug. Weihnachten hiess, aus Katalogen Spielzeug ausschneiden und auf Packpapier kleben. Aber es gab noch ärmere Kinder. Die gingen im Winter barfuss durch den Schnee zur Schule und verliessen sie windelweich geprügelt und humpelnd.

Meine Mutter flüchtete sich in die Natur und zu den Grosseltern. Am glücklichsten war sie, wenn sie die Sommer mit ihnen im Maiensäss verbringen durfte. Mit zwölf Jahren wurde sie als Magd verliehen. Da stand sie Ängste aus, die ich hier nicht niederschreiben kann, weil sie nicht auszuhalten sind. Nachts, wenn der versoffene Bauer nach Hause polterte, verbarrikadierte sie sich in ihrem Zimmer. Wie durch ein Wunder überlebte sie unbeschadet. Manches andere Mädchen damals nicht.

Johanna Spyri hat auch über all dieses Düstere geschrieben. In anderen Erzählungen schrieb sie über Missbrauch, Inzest, Gewalt und immer wieder über bittere Armut. Sie zeigte das Leben in der Schweiz während der frühen Industrialisierung, und sie gab die Hauptrollen den Frauen. Eine Rarität in der literarischen Welt von 1879. Dennoch wurde «Heidi» in kürzester Zeit zum Welterfolg. Mittlerweile ist es eines der meistverkauften Bücher aller Zeiten, das bekannteste Werk der Schweizer Literatur. Es wurde in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt.

Noch immer ist die Literatur- und Filmwelt sehr männlich. Jungs und Männer spielen die Hauptrollen, auch in Hollywood. Datenanalysen zeigen: Schon in Disney-Filmen für Kinder sprechen die meiste Zeit Männer – selbst wenn die Hauptfigur weiblich ist.

Es macht mich wütend, dass meine Mutter fast dreissig Jahre lang ohne Stimmrecht war, ein Mensch zweiter Klasse, so wie alle weiblichen Figuren Spyris. Sie durfte keinen Beruf erlernen – was sie heimlich trotzdem tat.

Meine Mutter und Johanna Spyri sind der Grund, warum ich nie ruhen werde, mich für Frauen einzusetzen. Und sei es nur, damit Frauen in den Medien endlich die gleiche Redezeit erhalten wie Männer. Oder damit auf Wikipedia, der wichtigsten digitalen Informationsseite der Welt, auch Frauen gewürdigt werden.

Frauen sichtbar machen, über sie schreiben, sie befragen – das ist mir wichtig. Nur so kann ich mit meiner Wut über Unterdrückung und Ungerechtigkeit umgehen. Darin fühle ich mich Johanna Spyri verbunden.

TEXT: PATRIZIA LAERI

CHARLOTTE RAMPLING

| Nackt vor die Kamera treten, trotzdem kein Sexobjekt sein |

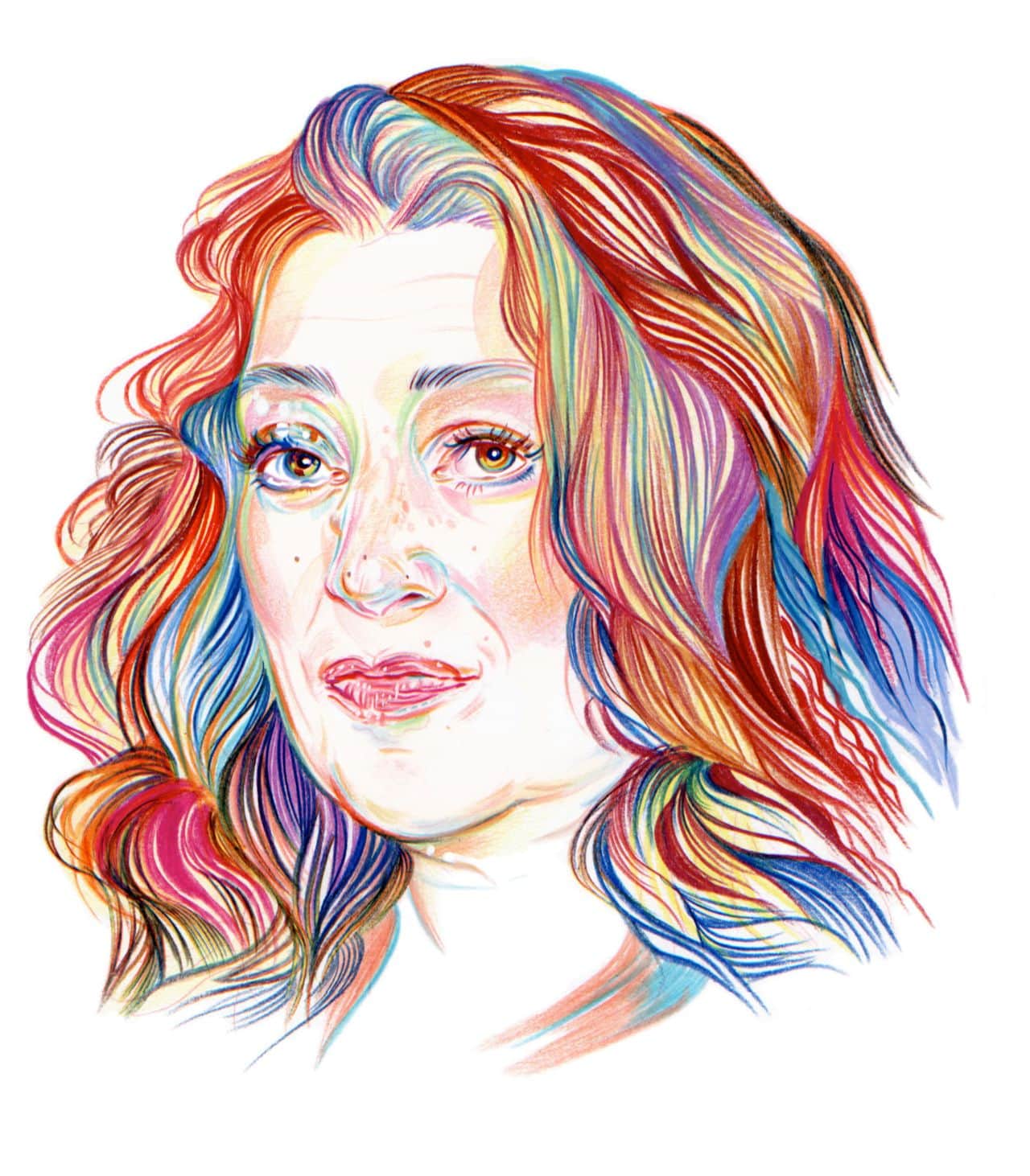

URSINA LARDI (48), aufgewachsen in Graubünden, spielt im Ensemble der Schaubühne Berlin. Neben ihrer Theaterarbeit ist sie in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen zu sehen, 2014 erhielt sie den Schweizer Filmpreis.

Das Magazin: Frau Lardi, wofür bewundern Sie Ihre Schauspielkollegin Charlotte Rampling?

Ursina Lardi: Mir gefällt an ihr, wie sie immer wieder die Grenzüberschreitung sucht, und das auf so elegante Art und Weise. Dieser kleine Schritt, den sie zu weit geht, der macht einen hellwach, etwa in «Max Mon Amour» von Nagisa Oshima: Kein Gepolter, kein Gebrüll, die Frisur sitzt, tadelloses Make-up, aber der Geliebte neben ihr im Bett ist ein Schimpanse.

Rampling hat sehr viel mit Nacktheit gearbeitet in ihren Filmen.

Das stimmt. In «The Look», einem Dokumentarfilm über sie, fällt der Satz: Film ist ein Medium von Männern für Männer, die schöne Frauen auf grosser Leinwand sehen wollen. Dieses Machtverhältnis hat sie umgedreht, und das schon als sehr junge Frau. Auch nackt wurde sie nie zum Objekt – durch ihren Blick, eben durch the look, behielt sie immer das Heft in der Hand. So hat ja das Verb to rample sogar Eingang in die englische Sprache gefunden: «einen Mann durch kühle, nicht fassbare Sexualität wehrlos machen».

Wäre sie nur intelligent und nicht so schön, wäre das vermutlich nicht aufgegangen.

Es war die Kombination – ihre umwerfende Schönheit, der klare Blick und ihre Klugheit. Ihr war immer bewusst, diese Art von Schönheit, das ist eine kurze Sache. Heute ist sie über siebzig, noch immer eine sehr schöne Frau und noch immer oft nackt zu sehen. Sie selbst unterscheidet Sinnlichkeit und Sexualität. Sinnlich, sagt sie, bleibt man ein Leben lang, und das ist es, was anziehend macht. Sie ärgert sich übrigens sehr, wenn man sagt, es sei mutig von ihr, sich in ihrem Alter nackt zu zeigen. Was soll daran mutig sein? So sieht ein Mensch aus – mit zwanzig, mit fünfzig, mit siebzig, das ist alles.

Sie selbst sind seltener nackt zu sehen, und wenn, dann nicht in erotischen Rollen. Ist das eine bewusste Entscheidung?

Ja, wenn ich heute in meinen Rollen am Theater oder im Film etwas über Nacktheit erzähle, hat das selten mit Erotik zu tun. Es geht mir mehr um die Entblössung, die Fleischlichkeit – nackt im Sinne einer seelischen Nacktheit, eines Ausgesetztseins. Deshalb hat mich das als künstlerisches Mittel auch erst begonnen zu interessieren, als ich älter wurde und der Körper nicht mehr perfekt war. Als junge Frau hatte ich Angst, zum Objekt zu werden. Ich kannte eben Frau Rampling noch nicht... (lacht)

Man sagt ja, für Schauspielerinnen werde es ab einem bestimmten Alter schwieriger, Rollen zu bekommen.

Das stimmt wohl, ich persönlich habe es aber ganz anders erlebt. Ich habe noch nie so interessante Rollen gespielt wie in den letzten Jahren und auch noch nie so viel Geld verdient. Charlotte Rampling ist mit über siebzig noch immer sehr gefragt. Ich denke, da ist Bewegung in die Sache gekommen, und das Problem wird es hoffentlich bald nicht mehr geben.

Viele Schauspielerinnen lassen sich operieren, um den kritischen Punkt hinauszögern.

Mir gefällt Ramplings Totalverweigerung, sich operativen Eingriffen zu unterziehen. Natürlich werde ich auch nichts an meinem Gesicht machen lassen, selbst wenn nicht immer erfreulich ist, was man morgens um 6.30 Uhr im Spiegel der Maske sehen muss... Schlachten, die nicht zu gewinnen sind, sollte man meiden. Rampling sagte mal, es interessiere sie einfach, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und als Mensch zu altern, sie wolle alles mitbekommen, was die Zeit mit ihr und ihrem Gesicht macht. Das finde ich souverän. Ich denke, die Fülle ihrer Filmrollen über einen so langen Zeitraum wird eines Tages ein sehr authentisches Dokument dieser Aussage sein, weil für Rampling, wie sie sagt, die Karriere nur Begleiterscheinung ihres Lebens ist und sie ausschliesslich Filme macht, die etwas mit ihr und mit ihrer jeweiligen Verfasstheit zu tun haben – die also sehr persönlich sind.

Sie selbst sind derzeit vor allem auf der Bühne zu sehen – ziehen Sie das Theater dem Film vor?

Nein, nicht unbedingt, ich möchte beides machen, bin aber bis jetzt beim Theater künstlerisch weiter gekommen als beim Film, da sind noch einige Rechnungen offen. Das Theater bietet mir mehr Freiheit. Meine letzten Rollen waren ein 17-jähriger Tennisprofi, der sterbende Lenin und eine Entwicklungshelferin im Kongo. Im Theater gibt es nichts, was man nicht spielen kann, ich bin da nicht an mein Alter oder mein Geschlecht gebunden. Ich werde übrigens fast nie auf der Strasse erkannt, was sehr angenehm ist. Auch am Wiedererkennungseffekt auf der Bühne liegt mir nichts; wenn es gut läuft, ist jede Rolle eine Neuschöpfung. Für mich muss eine Rolle Platz haben für Unaussprechliches, was man eben nur spielen kann, egal, ob auf der Bühne oder im Film. Es darf auch lustig sein, gerne auch an unpassenden Stellen. Wenn eine Rolle, ein Theaterstück, ein Film ganz ohne Humor ist, dann stimmt etwas nicht.

INTERVIEW: PAULA SCHEIDT

CARLA DEL PONTE

| Karriere machen im internationalen Strafrecht und vor nichts Angst haben |

NINA BURRI (35) ist Staatsanwältin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

Einmal fuhren Carla Del Ponte und ich in einer gepanzerten Limousine durch Buenos Aires, und sie sagte zu mir: «Wenn Sie wirklich was bewegen wollen – gehen Sie zur UNO!» Das war 2009, ich absolvierte ein Praktikum an der Schweizer Botschaft in Argentinien, und Del Ponte war dort Botschafterin. Es waren ihre letzten drei Jahre vor der Pension. Ich hätte auch nach Ghana oder in ein anderes Land an die Botschaft gehen können, ebenfalls spannend, aber wegen Del Ponte hatte ich mich für Argentinien entschieden. Ich durfte sie zu Terminen begleiten, so lernte ich sie persönlich kennen.

Aus der Ferne hatte ich ihre Karriere schon lange verfolgt. Als ich 16 war, wurde sie Chefanklägerin der Internationalen Straftribunale für die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien und Ruanda. Es war die Zeit, als ich begann, über meine berufliche Zukunft nachzudenken. Dass jemand aus der Schweiz, noch dazu eine Frau, in so eine Position kam, das hat mich geprägt. Es hat mir die Gewissheit gegeben, dass es auch auf internationaler Ebene möglich ist. Das war wie nach den Sternen greifen. Alles, was über sie berichtet wurde, habe ich gelesen.

Als ich in Argentinien war, erschien ihr erstes Buch, «Im Namen der Anklage». Das habe ich mir sofort gekauft.

Was ich an Carla Del Ponte bewundere: Sie ist mutig. Sie sagt, was sie denkt. Und sie sagt es auch, wenn niemand es hören will. Diesen Mut, unbequem zu sein, der beeindruckt mich. Dafür zahlt sie einen hohen Preis: Seit sie sich als Staatsanwältin im Tessin mit der Mafia angelegt hat, wird sie von Bodyguards begleitet. Als sie im Sommer 1989 ihren italienischen Staatsanwaltskollegen Giovanni Falcone in Palermo besuchte, wurde auf dem Weg zu seinem Ferienhaus eine Tasche mit Dynamit gefunden. Sie hätte die beiden umbringen sollen. 1992 stirbt Falcone, ermordet von der sizilianischen Mafia. Aber Del Ponte ist keine, die sich einschüchtern lässt.

Sie schont sich nicht. Sie schaut genau hin, auch wenn es unangenehm ist. Das haben wir gemeinsam. Seit einem guten Jahr arbeite ich nun selbst am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag im Büro der Chefanklägerin. Ich untersuche Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Unsere Experten gehen ins Feld, kommen mit Beweisen zurück, und ich analysiere sie dann und entscheide: Reicht das, um jemanden anzuklagen? Es sind riesige Fälle mit Hunderten Straftaten und Opfern. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die politischen und militärischen Führer, für die unteren Hierarchiestufen sind die Staaten selbst verantwortlich. Ich muss tagtäglich teils grausame Fotos und Videos ansehen, Folter, sexuelle Gewalt, Vertreibungen, aber ich kann mich gut abgrenzen. Viele Menschen finden zu Recht, das sei zu schlimm. Mich hingegen zieht das an. Ich finde es zu wichtig, als dass ich wegschauen kann. Und Carla Del Ponte auch.

Die internationale Strafjustiz ist noch sehr jung, und Carla Del Ponte hat sie massgeblich mitgeprägt. Eins hat sich dort in den letzten zwanzig Jahren leider nicht geändert: Obwohl es sehr viele hoch qualifizierte und kompetente Frauen gibt, besteht die oberste Führungsetage zu achtzig Prozent aus Männern.

Es gibt auch viele Unterschiede zwischen Carla Del Ponte und mir. Sie ist sehr politisch. Ich bin das ebenfalls, interessiere mich aber auch sehr für die komplexe juristische Materie. Meine Stelle hier in Den Haag ist von der Schweiz für zwei Jahre gesponsert. Ich schliesse nicht aus, wie Del Ponte einmal ein höheres Amt in der internationalen Strafjustiz anzustreben. Aber mich reizt auch die Tätigkeit als Staatsanwältin oder Anwältin in der Schweiz. Auch vom Charakter haben wir eigentlich wenig Ähnlichkeiten. Aber allein zu sehen, dass es so einen Typ Frau wie sie gibt, so anders als die Frauen, die ich vorher kannte, so direkt, so stark, so kompromisslos – das hat mich sehr inspiriert.

In gewisser Weise habe ich ihren Rat damals befolgt, zur UNO zu gehen: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist ja aus den UNO-Tribunalen entstanden.

PROTOKOLL: PAULA SCHEIDT

ANNEMARIE SCHWARZENBACH

| Frauen begehren ohne Schuldgefühl |

ANNA ROSENWASSER (30) ist Aktivistin, Journalistin und leitet die Öffentlichkeitsarbeit der LOS, der Lesbenorganisation Schweiz. Sie kämpft für die Ehe für alle und für das Antidiskriminierungsgesetz.

Du wächst auf und glaubst, du seist die Einzige auf der Welt. Es macht dich krank, es macht fast alle von uns krank. Frauenliebende Frauen werden von den Medien unsichtbar gemacht. Wenn es um die Ehe für alle geht, heisst die Schlagzeile: «Schwulenehe!», beim Antidiskriminierungsgesetz: «Schwulengesetz!» – What the fuck?

Wenn Lesben nicht gerade jung und herzig sind, interessiert sich niemand für sie. Weil sie als hässlich gelten, als laut und kämpferisch. Und darum als überhaupt nicht weiblich. Ich benutze gern das Wort Kampflesbe. Denn nichts davon delegitimiert in Wahrheit unser Frausein: mega lesbisch sein, mega kämpferisch, mega laut. Und hässlich wie Nacht.

Mit 17 hab ich mich in einen Typen verliebt. David, aus der oberen Mittelklasse, jeden Sonntagabend gab es bei ihm zu Hause Steak, wir haben abgemacht, dass wir mal heiraten. Als er sich nach drei Jahren trennte, blieb nur das Wissen, dass Verliebtsein und Sex etwas mega Schönes sind. Ich wollte das in die Welt hinaustragen.

Anziehung war mein Lieblingsthema und ist es immer noch. Von romantischen Gefühlen bis hin zu Sexualität. Damals hatte ich das starke Bedürfnis nach einem Umfeld, das ein offenes Verständnis von Geschlecht hat. Ein Umfeld, das Weiblichkeit nicht abwertet, sondern feiert. Heute weiss ich: Ich wünschte mir einen queeren Freundeskreis, bevor ich selbst wusste, dass ich auf Frauen stehe.

Als ich mit Anfang zwanzig dann ahnte, dass ich bisexuell bin, konnte ich mir trotzdem nicht vorstellen, eine Frau zu daten. Klar, bei den ganzen Hetero-Narrativen. Jedes Märchen, jedes Schulbuch, jede Werbung: mega hetero. Doch irgendwann gab es dann plötzlich Momente, in denen ich mich traute zu denken: Wow, ich stehe echt auf Frauen. Das bin ich.

Den intensivsten dieser Momente hatte ich, als ich ein kurzes Buch von Annemarie Schwarzenbach las, «Eine Frau zu sehen», vor vier oder fünf Jahren. Sie beschreibt darin ihr Begehren, und es ist keine Interpretationssache. Der Text ist mega gay, auf ’ne mega schöne Art. Er hat nichts Schuldbehaftetes, sondern etwas Lustvolles. Und ich konnte alles nachempfinden. Wow, dachte ich, ich stehe echt auf Frauen.

Schwarzenbach hat den Text in den 1930er-Jahren geschrieben. In einer Zeit, als es fast noch niemand tat, hat sie die Lesben sichtbar gemacht. Es hat mich mega geflasht zu lesen, dass es uns schon immer gegeben hat. Der Text erinnert mich daran, dass ich, solange ich mich als frauenliebende Frau exponiere, alles richtig mache.

Dieser Gedanke half mir auch, als ich letztens zu spät zu einer Livesendung im Fernsehen kam. Ich sollte dort mit Benjamin Fischer von der Jungen SVP ein Streitgespräch führen über das Antidiskriminierungsgesetz, für das ich mich mit der Lesbenorganisation Schweiz einsetze. Ich hatte den Zug verpasst, war ungeschminkt, für die Maske blieb keine Zeit. Ich und meine Erwachsenenakne kamen also verschwitzt und ausser Atem zu spät ins Studio, ich war so sauer auf mich selbst – aber sogar da wusste ich: Ich bin eine queere Frau im Fernsehen. Und das gibt es viel zu selten. Ich mache also trotz allem einen guten Job.

Dabei war Annemarie Schwarzenbach gar keine Aktivistin wie ich. Auch wenn es die damals schon gab. Vor dem Zweiten Weltkrieg blühte die queere Community in der Schweiz gerade auf. Schwarzenbach war nicht Teil davon. Aber sie war Journalistin, genau wie ich. Und sie starb sehr früh, mit Anfang dreissig, weshalb ich sie mir immer gleich alt wie ich vorstelle und mich mit ihr identifizieren kann.

Allerdings war sie auch ein rich kid. In dem Text «Eine Frau zu sehen» macht sie Skiferien in einem Hotel in St. Moritz und schwärmt für eine Frau, die sie dort trifft. Es ist ein mega luxuriöses Setting, was dazu passt, dass Annemarie Schwarzenbach reich aufgewachsen ist. Und das bewundere ich nicht. Auch nicht, dass sie Drogen nahm. Ich vermute, sie konnte sich durch ihre Familie das ein oder andere «Privileg» rausnehmen.

Trotzdem stellte sie sich gegen ihre Eltern, als die mit der Nationalen Front sympathisierten und sich den Nazis annäherten. Annemarie Schwarzenbach hatte viele jüdische Freunde und eine klar antifaschistische Haltung. Wenn das nicht so gewesen wäre, wüsste ich nicht, ob meine Faszination für sie und ihr Schreiben die gleiche wäre. Mein Vater ist jüdisch, mir liegt dieser Teil meiner Identität am Herzen. Und deshalb finde ich, dass es umso mehr über eine Person aussagt, wenn sie sich in dieser Zeit gegen ihre Familie und für ihre jüdischen Freunde entscheidet.

Ich muss noch erwähnen, dass ich Annemarie Schwarzenbach mega hot finde. Wie sie rumlief, dieses Tomboy-Mässige. Noch immer bricht es mit vielen Normen, nicht klassisch weiblich aufzutreten. Würde Annemarie Schwarzenbach heute durch Zürich laufen, sie würde noch immer unhöflich angestarrt werden. Also stellen wir uns mal vor, wie das damals war! Sie hat die Normen ignoriert, und dafür bewundere ich sie. Wie gern würde ich mal was mit ihr trinken gehen. Dann würde ich drei Dinge sagen. Auf gut Schweizerdeutsch: Geile Siech! Ich würde ihr Danke sagen. Und ich würde sie anmachen. In dieser Reihenfolge.

PROTOKOLL: CARA WESTERKAMP

GRETA THUNBERG

| Für den Schutz des Klimas demonstrieren – in Stockholm und in Zürich |

LOU KOERFER (11) besucht die 5. Klasse der Gesamtschule Unterstrass in Zürich. Sie hat ihre Eltern und ihre zwei Geschwister davon überzeugt, einen Tesla zu kaufen und die Verwandten in Berlin nur noch per Nachtzug zu besuchen.

Vor ein paar Monaten machte ich einen Vortrag über Frauen, die die Welt verändern. Weil ich fand, dass wir in der Schule viel öfter über männliche Helden hören. Beim Recherchieren stiess ich auf Greta Thunberg, ich sah mir einige Videos an, und als ich mich da so durch die Auswahl klickte, guckte ich eins, in dem sie am Freitag zum Schulstreik fürs Klima aufrief.

Während des letzten heissen Sommers hatten wir zu Hause viel über den Klimawandel geredet und was man selber dagegen tun kann. Als Familie wollten wir weniger Fleisch essen und weniger fliegen. Aber erst als ich sah, was Greta machte, wurde mir klar, dass man noch viel mehr tun muss, damit sich etwas ändert. Dass wir Kinder der ganzen Welt zeigen müssen, dass es unsere Zukunft ist, die auf dem Spiel steht, und dass wir nicht zulassen, dass die Erwachsenen sie weiter zerstören. Ich redete mit einigen Schulfreundinnen, und wir folgten im letzten Dezember Gretas Aufruf zum weltweiten Schulstreik. Seither habe ich an fast allen Streiks teilgenommen. Denn mir ist klar geworden, dass ich damit etwas verändern kann.

Gretas Beispiel gibt mir aber auch in anderen Situationen, in denen ich Ungerechtigkeit sehe, das Gefühl, stark zu sein. Immer wenn ich von Greta rede, sage ich, sie ist mein grösstes Vorbild, denn so ist es auch. Greta hat mich so sehr beeinflusst wie niemand zuvor. Ich bin genauso besorgt um die Zukunft wie sie. Genau wie sie habe ich meinen Lebensstil geändert. In der Schule, wenn wir am Freitag selber kochen dürfen, tun wir das nur noch vegetarisch. Ich habe ebenfalls dem «Spick» und der «Sendung mit der Maus» geschrieben, dass sie Kinder mehr über den Klimawandel und «Fridays for Future» informieren sollen. Jedes Mal, wenn ich streike, weiss ich, Greta sitzt jetzt auch vor dem Parlament in Stockholm und streikt mit.

Wir ziehen es beide durch.

Da sie ein Mädchen ist, wird sie stärker kritisiert – daher finde ich es umso wichtiger, dass Mädchen in der Öffentlichkeit mehr ihre Meinung sagen, um zu zeigen, wir sind da und lassen uns nicht unterkriegen.

TEXT: LOU KOERFER

JOHANNA VON ORLÉANS

| Das richtige Mindset: bereit sein, für eine Idee zu sterben |

JOLANDA NEFF (26) ist eine der erfolgreichsten Velofahrerinnen der Welt. Im Mountainbiken ist sie Weltmeisterin und dreifache Gesamtweltcupsiegerin.

Als ich das erste Mal von Johanna von Orléans hörte, war ich noch ein Mädchen. Es war in der Primarschule, und ich fand einfach nur cool, dass wir ähnliche Vornamen haben. Mit der Zeit erfuhr ich mehr über ihr kurzes Leben, an der Sek, am Gymi, an der Uni. Ich bewundere Jeanne d’Arc, also Johanna von Orléans, so sehr – für ihren Mut, ihre Kraft, ihren unvergleichlichen Willen. In der Sportsprache sagen wir: ihr Mindset. Es heisst, man müsse bereit sein zu sterben, wenn man leben will – genau dafür steht sie.

Johanna von Orléans war die Tochter eines Bauern, konnte weder lesen noch schreiben. Mit 17 zog sie aus, Frankreich zu retten, mitten im Hundertjährigen Krieg. Eine Frau an der Spitze einer Armee, vor sechshundert Jahren – das muss man sich einmal vorstellen. Sie drängte die Engländer tatsächlich zurück. Das war 1429.

Zwei Jahre später war sie tot. Ein burgundischer Soldat hatte sie gefangen genommen und an die Engländer verkauft. Die verbrannten sie auf dem Scheiterhaufen.

Johanna von Orléans inspiriert mich, aber es wäre absurd zu sagen, dass mein Leben nur ansatzweise etwas mit ihrem gemein hätte. Sie hat für ihr Land gekämpft, während ich einfach tue, was mir am besten gefällt. Trotzdem ziehe ich Motivation aus ihrer Geschichte.

Es ist krass, wie minderwertig Frauen im Sport immer noch behandelt werden. Wenn ich erzähle, ich sei Veloprofi, heisst es: «Dann fährst du auch die Tour de France?» Eben nicht! Für Frauen gibt es keine Tour de France! Wenn wir überhaupt etwas verdienen, dann einen Bruchteil dessen, was die Männer bekommen, und wir können von Glück reden, wenn das Fernsehen irgendwann mitten in der Nacht wenigstens eine Kürzestzusammenfassung unserer Rennen zeigt.

Ich verrate Ihnen etwas: Frauenrennen sind ebenso spannend wie Männerrennen, zwei Minuten nach dem Start erfolgt die erste Attacke, es wird zugefahren, attackiert, zugefahren, bis ins Ziel.

Seit diesem Jahr fahre ich für Trek-Segafredo, ein Team mit einer langen Geschichte im Männerradsport. Nun wollen sie es auch bei den Frauen versuchen, und ich bin sehr stolz, dabei zu sein. Das heisst nicht, dass nicht auch innerhalb des Teams noch Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste.

Anfang Saison waren wir mit den Männern im Trainingslager, viele von ihnen sahen wahrscheinlich zum ersten Mal eine Velofahrerin aus der Nähe. Dass manche uns nicht für voll nahmen, erkannte man an ihren Blicken. Doch dann, während einer Trainingsausfahrt, machten wir ein kleines Rennen, zehn Minuten Vollgas, wir Frauen blieben einfach dran. Wir fuhren nicht gerade vorne im Wind, aber in der Gruppe – da hielten wir mit. Die Männer staunten nicht schlecht! Ich glaube, da haben einige ihre Meinung revidiert. Ein schöner Moment.

PROTOKOLL: CHRISTOF GERTSCH

LILIANE VALCESCHINI

| Von Italienerinnen abschauen, wie man für seine Rechte kämpft |

FRANCESCA FALK (42) ist Oberassistentin im Departement Zeitgeschichte an der Universität Freiburg.

Der Frauenstreik von 1991 hatte viele Mütter, ein Streik zeichnet sich ja dadurch aus, dass er kollektiv stattfindet. Aber eine hatte am Anfang die Idee, und das war Liliane Valceschini, eine Uhrmacherin.

Sie arbeitete im Vallée de Joux und war eine von damals rund tausend Frauen in der lokalen Uhrenindustrie. Sie wagte es, den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern zu thematisieren: Frauen verdienten damals unter 3500 Franken im Monat, Männer zwischen 3500 und 5000 Franken – bei gleichen Arbeitsaufgaben. Konkreter Auslöser des Streiks war die absurde Tatsache, dass sogar männliche Auszubildende mehr verdienten als die Ausbildnerinnen. Liliane Valceschini schrieb das Gedicht «Si maman faisait grève …», darin formulierte sie ihre Motivation. Als Historikerin interessiert mich an dieser Geschichte, dass Liliane, Jahrgang 1937, die Tochter eines eingewanderten Italieners ist. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade sie die Idee hatte zu streiken, gibt es doch in Italien eine andere Streikkultur als in der Schweiz.

Migration wird heute oft als Gefahr für die Gleichberechtigung der Geschlechter interpretiert. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es oft umgekehrt war. Bei der Bildung ist es am deutlichsten: Die Schweiz erlaubte zwar als eines der ersten Länder Frauen den Zugang zu Universitäten, es waren allerdings russische Studentinnen, die das erkämpften. Die erste Frau, die in der Schweiz doktorierte, war 1867 die gebürtige Russin Nadeschda Suslowa. Die erste gebürtige Schweizerin, die in Medizin promovierte, war Marie Heim-Vögtlin. Inspiriert wurde Vögtlin nachweislich von Suslowa. Im «Historischen Lexikon der Schweiz» fehlt bei Marie Heim-Vögtlin aber ein Verweis auf Suslowa, und beim Eintrag von Suslowa ist zu lesen, sie habe viele Russinnen inspiriert – dass sie auch ein Vorbild für Schweizerinnen war, wird nicht erwähnt. Auch die erste Professorin der Schweiz – die Philosophin Anna Tumarkin – stammte aus dem russischen Reich.

In der Politik spielten Einwandererinnen ebenso eine wichtige Rolle. Die prominenteste Figur ist vielleicht Ottilia Paky-Sutter aus Appenzell Innerrhoden. 1947 verlor Sutter ihre Schweizer Staatsbürgerschaft, weil sie einen Österreicher heiratete. Sie musste sich wieder einbürgern lassen, was ein teurer und demütigender Prozess war. Daraufhin gründete sie 1978 eine Frauengruppe und kämpfte für das Frauenstimmrecht, das Appenzell Innerrhoden erst 1990 als letzter Kanton einführte. Nun war Paky-Sutter zwar eine gebürtige Schweizerin, aber durch die Heirat mit einem Ausländer machte sie das, was ich in meiner Forschung eine «indirekte» Migrationserfahrung nenne.

In der wissenschaftlichen Literatur liest man, die Migration der Nachkriegszeit habe traditionelle Geschlechterverhältnisse verstärkt. Meine Forschung eröffnet eine neue Perspektive. Nehmen wir das Beispiel der Kinderkrippen. Es waren vorwiegend migrantische Familien, bei denen sich die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellte, da oft beide Elternteile arbeiteten. Als in der wirtschaftlichen Rezession nach der Ölkrise viele Migrantinnen und Migranten in ihre Herkunftsländer zurückkehren mussten, wurde die Betreuungsstruktur von anderen genutzt und zunehmend breiter akzeptiert.

Oft heisst es, italienische Frauen hätten erst in der «moderneren» Schweiz ihre Freiheit entdeckt. Dabei unterschlägt man, dass Frauen in Italien in vielem – nicht allem – besser dastanden als in der Schweiz. Das Frauenstimmrecht galt in Italien seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die Geschlechtergleichheit wurde viel früher in der Verfassung verankert. Die Italienerinnen trafen also in der Schweiz auf eine rückständige Situation. Ich kenne das von meiner eigenen Mutter, die in den 1970er-Jahren aus Italien einwanderte. Sie kam aus einem städtischen, politisierten Umfeld und war schockiert, als ich in der Schule als Mädchen automatisch ins Kochen und in die Hauswirtschaft eingeteilt wurde und die Knaben in die Geometrie und ins technische Zeichnen.

Es ist erstaunlich, wie sehr die Gleichberechtigung in der Schweiz durch Einwanderinnen und Einwanderer geprägt ist.

Gleichberechtigung ist übrigens niemals einfach eine Frage der Zeit, vielmehr ist unsere heutige Situation das Resultat von hartnäckigen Kämpfen und viel Mut. Deshalb ist Liliane Valceschini, die Uhrmacherin, für mich ein Vorbild.

PROTOKOLL: MIKAEL KROGERUS

MARIE CURIE

| Aus dem Schatten des Mannes treten: zweimal den Nobelpreis gewinnen |

Die Tessinerin MARINA CAROBBIO GUSCETTI (52) präsidiert seit November 2018 den Nationalrat und ist damit amtshöchste Schweizerin. Sie hat bis vor kurzem als Hausärztin gearbeitet und ist Vizechefin der SP Schweiz.

Das Magazin: Frau Nationalratspräsidentin, vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert. Wenn Sie angerufen werden, dass man «noch eine Frau brauche» für eine Talkshow, ein Panel oder ein Gremium – gehen Sie da an die Decke?

Marina Carobbio Guscetti: Keineswegs. So wenig wie ich glaube, dass ich da nur wegen meines Geschlechts eingeladen werde, glaube ich, dass Männer nur wegen ihrer Kompetenz eingeladen werden. Ich nehme gerne an. Es gibt viele gute Frauen, sie müssen sich nur zeigen.

Wenn man Sie nach Ihrem Vorbild fragen würde, wer käme Ihnen in den Sinn?

Ich habe mehrere weibliche Vorbilder, aber am wichtigsten, vor allem während meiner Jugend, war mir die Wissenschaftlerin Marie Curie, die erst einen Nobelpreis für Physik erhielt und später auch einen für Chemie. Als Teenager habe ich mehrere Biografien von ihr gelesen. Später kam dann Simone de Beauvoir dazu.

Was fasziniert Sie an Marie Curie?

Mich hat ihr Kampf für ihre Forschung, aber auch für ihre Anerkennung als Forscherin gefesselt. Sie war die erste Professorin an der Sorbonne. Und später, nach dem Tod ihres Mannes, verweigerte man ihr den Beitritt an die Académie des sciences. Was mich auch fasziniert: dass Marie Curie aus armen Verhältnissen stammte, dann nach Paris ging, studierte und zusammen mit ihrem Mann eine Riesenkarriere aufbaute.

Das ist ja auch eine sehr romantische Geschichte.

Darum ging es mir nicht. Mich faszinierte der starke Wille dieser Frau. Und ihr Erfolg in der Forschung. Sie schaffte es in einem für Frauen sehr schwierigen Milieu. Und gewann sogar zweimal den Nobelpreis. (Marie Curie ist neben Linus Pauling die einzige Person, die den Nobelpreis in zwei verschiedenen Fachgebieten gewonnen hat.) Für mich war Curie ein Vorbild für den feministischen Willen.

Was bedeutet für Sie feministischer Wille? Es gibt ja zahlreiche Versionen und Generationen des Feminismus.

Lange wurde Curie ja nur als Frau ihres Gatten gesehen. Davon hat sie sich befreit. So hat sie dazu beigetragen, dass Frauen in Forschung und Lehre anerkannt wurden.

Ihr Vater, Werner Carobbio, ist ein bekannter Politiker – ein im Tessin äusserst populärer, eigensinniger Sozialdemokrat, der Ende Sechzigerjahre seine eigene Partei gründete, den Partito socialista autonomo.

Ich musste mich lange von seinem Erbe freischaufeln. Meine Mutter Graziella war glücklicherweise auch schon aktiv in der Frauenbewegung der 1970er- und 1980er-Jahre. Ich kann mich erinnern, dass in unserer Küche ein Plakat hing, auf dem die Arbeitsstunden im Haushalt aufgelistet waren, um auf die unbezahlte Arbeit hinzuweisen.

Weiter als Ihr Vater haben Sie es bereits geschafft. Er war Nationalrat, Sie sind Nationalratspräsidentin. War Ihre Mutter auch berufstätig?

Nein, sie war Hausfrau. Wir waren eine klassische Tessiner Familie der 1970er-, 1980er-Jahre.

War die Rollenverteilung im Tessin damals anders als im Rest der Schweiz?

Ich kann nur für heute sprechen. Was ich sehe, lässt mich denken: Es gibt noch viel zu tun für die Gleichberechtigung. Die Männer im Tessin arbeiten beispielsweise noch seltener Teilzeit für die Erziehung.

Hatte Ihre Mutter sich den Beruf Hausfrau ausgesucht?

Sie sagt immer, sie hätte gern studiert. Aber sie kam aus einfachen Verhältnissen und musste deshalb früh arbeiten gehen. Mein Vater kam auch aus einfachen Verhältnissen, studierte aber und wurde Lehrer.

Wie sehen Sie das: Ist Kehren, Putzen, Wickeln weniger wert als die Arbeit ausser Haus?

Nicht, wenn es den freien Entscheid gibt, wer die notwendigen Hausarbeiten übernimmt. Natürlich ist es nicht gut, wenn eine Frau mit Ausbildung zu Hause bleibt, nur wegen der klassischen Rollenverteilung. Aber was bei uns wirklich fehlt, ist die Anerkennung der Hausarbeit in der Sozialversicherung. Es gibt zwar ein Kreditsystem in der AHV, wenn man sich um die Erziehung der Kinder kümmert, aber viele Frauen, die zu Hause arbeiten oder kleine Berufstätigkeiten ausüben wie beispielsweise Putzen, erhalten später weniger Rente. Das ist eine Folge der mangelnden Anerkennung. Nicht nur im Sinne von Würde, sondern auch materiell. Diese Stunden müssen zählen. Denn sonst bringt die Entscheidung, den Beruf für ein paar Jahre zurückzustellen, um sich der Erziehung zu widmen, nachher sehr grosse Verluste.

Arbeiten Sie eigentlich heute noch als Ärztin?

Als Vizepräsidentin des Nationalrats konnte ich gelegentlich noch einspringen. Aber derzeit pausiere ich. Das Amt als Nationalratspräsidentin lässt mir keine Zeit mehr.

Wann sind Sie eigentlich in die Politik gegangen?

Eigentlich begann es schon im Gymnasium. 1991, noch als Studentin, wurde ich dann angefragt, ob ich auf unsere Parteiliste im Tessin wollte. Natürlich ging es da auch um den Namen meines Vaters, den ich trug.

1991 wurden Sie ja dann in den Tessiner Grossrat gewählt. Wie war das, dort einzulaufen?

Es war toll. Aber ich erinnere mich, wie es mich nervte, als eine Zeitung damals beschrieb, wie wir, die gewählten Frauen, angezogen waren. Das war ärgerlich, in so eine Rolle gedrückt zu werden.

Haben Sie bei der Zeitung angerufen?

Ich habe damals nicht reagiert. Ich wollte mich durch mein Handeln beweisen. Anfangs wurde ich auch immer wieder mit meinem Vater verglichen. Davon musste ich mich befreien.

Glauben Sie, dass dieser Beweisdruck zu grösseren Leistungen anspornt?

Das geht vielen Frauen so, nicht nur mir – durch harte Arbeit muss man beweisen, dass man etwas will und auch kann. Marie Curie musste für ihren Erfolg eindeutig mehr arbeiten als die Männer. In den Biografien fand ich nichts darüber, ob sie sich auch noch um die Erziehung gekümmert hat. Ihr Mann ist ja plötzlich verstorben, sie war praktisch alleinerziehend.

Sie haben zwei Kinder und sind verheiratet.

Ich hatte eine Chance, weil mein Mann mich zu Hause unterstützt. Wenn ich in Bern arbeite, kann ich nicht jeden Abend heimkommen.

Muss also einer zurückstecken?

Mein Mann hat immer gearbeitet. Er war auch ab und zu unterwegs. Aber es ist nicht immer einfach.

Inwiefern hat Marie Curie Sie politisch inspiriert?

Als ich sah, wie zäh bei uns in Bern die Debatte zur Lohngleichheit verlief, wurde mir klar, dass noch viel zu tun ist. Es gab sogar Rückschläge. Ich bin schon etwas enttäuscht, wie lange alles dauert. Hoffentlich erhöht sich der Frauenanteil im Nationalrat und im Ständerat bei der Wahl im Oktober.

Haben Sie konkrete Massnahmen für die Gleichberechtigung ergriffen?

Wir haben anlässlich des Frauentags am 7. März 2019 einen Anlass organisiert, bei dem wir mehrere Rednerinnen einluden, darunter zwei der ersten weiblichen Parlamentsmitglieder, und die Namen der Pionierinnen auf den Pulten eingravieren liessen, an denen sie 1971 sassen. Darüber hinaus habe ich mit den Parlamentsdiensten eine Webseite aufgebaut: Politfrauen. Sie soll Frauen ermutigen, in der Politik aktiv zu werden.

Keine Gesetzesinitiativen oder andere Vorstösse?

Als Präsidentin des Nationalrats mache ich das nicht. Selbstverständlich habe ich, bevor ich dieses Amt annahm, auch Vorstösse im Bereich Gleichstellung eingereicht. Zurzeit will ich das Thema sichtbar machen im Parlament. Ich bin nicht allein mit solchen Aktionen. Schauen Sie mal (zeigt Handybilder). Als ich kürzlich ins italienische Parlament in Rom eingeladen war, zeigte man mir eine Bilderwand. Die hat Laura Boldrini, Präsidentin der Camera dei Deputati, installieren lassen. Porträts der ersten Frauen im italienischen Parlament. Und daneben hingen diese leeren Rahmen. Darunter standen Positionen, die bisher noch keine Frau innehatte. Und im Rahmen war ein Spiegel.

Was haben die Frauen bei uns eigentlich noch nicht erobert?

Was noch fehlt, ist eine Frauenmehrheit im Parlament.

INTERVIEW: HANNES GRASSEGGER

MERET OPPENHEIM

| Seine eigene Welt erschaffen und sich künstlerisch immer weiter vorwagen |

MERAL KUREYSHI (36) studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Ihr Debütroman «Elefanten im Garten» erschien 2015, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und schaffte es auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises.

«Dort unten steht der Oppenheim-Brunnen», sagt Meral Kureyshi und zeigt aus dem Fenster ihres Schreibateliers. Eine hohe Säule, an der spiralförmig Wasser hinunterfliesst, auf dem Berner Waisenhausplatz. Es ist eines der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Werke von Meret Oppenheim. Mehrere Jahrzehnte ihres Lebens verbrachte die Künstlerin in Bern, 1983 schuf sie den Brunnen. Im selben Jahr wurde Meral Kureyshi in Prizren geboren, neun Jahre später kam sie mit ihrer Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Bern. Sie liebt den Brunnen, seit sie ihn zum ersten Mal gesehen hat.

Das Magazin: Was mögen Sie an Meret Oppenheim?

Mit zwanzig haute sie von zu Hause ab, lernte in Paris die Surrealisten kennen, die sie später als grosse Saubande bezeichnete, Max Ernst, Alberto Giacometti und viele andere. Sie war hingerissen von den Männern, aber liess sich nie etwas von ihnen diktieren. Sie war dieses androgyne Wesen, das sich allen gesellschaftlichen Konventionen entzog. «Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen», schrieb sie. Sie hat sich ihre Freiheit erkämpft, und das brauchte Kraft. Sie hat getan, was sie als dringlich empfand. Grossen Einfluss hatte ihre Grossmutter Lisa Wenger, die selbst Schriftstellerin und Malerin war.

Oppenheims wahrscheinlich bekanntestes Werk ist die Pelztasse.

Die Tasse war ihr Durchbruch, sie wurde zum Modellfall für den Surrealismus. Später erklärte sie, sie habe die Tasse, den Unterteller und den Löffel ohne jegliche Intention mit dem Fell einer Gazelle überzogen. Das hinderte natürlich niemanden daran, alles Mögliche hineinzuinterpretieren. Aber das war nun mal ihr Instrument. Jeder hat sein eigenes Instrument, seinen Gefühlen Ausdruck zu geben.

Ihr Instrument ist das Schreiben.

Als wir Kinder waren, hat mein Bruder gezeichnet, ich habe geschrieben, ganze Notizbücher voll. Ich sah etwas und schuf mit Worten ein Bild, versuchte es so exakt zu beschreiben, dass ich mich auch Jahrzehnte später würde daran erinnern können. Ich wollte meinen Empfindungen eine Sprache geben. Noch heute bin ich mit einem Notizbuch unterwegs, lausche den Gesprächen im Bus, beschreibe, wie die Leute aussehen, wie ihre Stimme klingt, wie sie riechen, ihren Blick.

Schreiben Sie gern?

Es fängt mit einer Beschreibung an, einer Idee, daraus entsteht langsam eine Geschichte. Es folgt eine Reise, auf der ich viel lerne. Ich verändere meine Sichtweisen. Auch ich selbst verändere mich, manchmal zu jemandem, den ich nicht gern mag. Die verschiedenen Perspektiven eröffnen neue Eindrücke, es entstehen andere Welten, ich gehe immer weiter. Aber am Ende ist es ein Kampf, den Schreibprozess als solches mag ich nicht so sehr. Ich glaube, Meret Oppenheim ging es ähnlich. Sie sagte einmal, aus einem Spiel entstehe Ernst. Das finde ich eine schöne Vorstellung.

Kommt es vor, dass Sie beim Schreiben aus dem Fenster schauen und an Meret Oppenheim denken?

Der Brunnen kommt in meinem nächsten Roman «Fünf Jahreszeiten» vor. Ich sehe jeden Tag, wie er sich verwandelt, so langsam, dass ich den Moment der Veränderung verpasse. Ich glaube, es liegt daran, dass ich blinzle. Im Sommer denkt man, dass das Moos am Brunnen gleich austrocknet, und im Winter kann man beobachten, wie auf dem Glatteis die Menschen ausrutschen und umfallen. Die Touristen stehen verwirrt vor dem Brunnen, sie wissen nicht, ob sie den «Störenfried» fotografieren sollen oder nicht. Ein Störenfried – so würden meine Freunde wohl auch mich bezeichnen. Auch die Figuren in meinen Geschichten wollen sich nicht anpassen, sie passen nicht ins Bild.

War Meret Oppenheim auch ein Störenfried?

Sie passte wohl auch nicht ins Bild der Zeit. Man Ray fotografierte sie nackt, es wurde ein Skandal. Das war eine bewusste Provokation. Es braucht solche Frauen, damit sich etwas grundsätzlich verändert. Meret Oppenheim hatte aber auch Angst, das Handwerk nicht zu beherrschen. Als sie nach dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz zurückkam, in ihren Dreissigern, beschloss sie, die Kunsthochschule in Basel zu besuchen. Bis dahin hatte sie sich alles selbst beigebracht – nun meinte sie, sie könne nichts und müsse es erlernen. Die Angst kann ich gut nachvollziehen.

Was tun Sie gegen diese Angst?

Einen Roman veröffentlichen.

Werden Sie als Frau im Literaturbetrieb von Kollegen blöd angemacht?

Ja, auch auf der Bühne. Und wenn man sich wehrt, wird man nicht mehr eingeladen. Mir ist das egal. Ich sage, was ich denke, und fürchte mich nicht vor Grossmäulern. Ich werde «Früchtchen» genannt oder gefragt, ob ich für die Schminke zuständig sei. Könnten Sie, hübsches Fräulein, mir ein Glas Wasser bringen? – Nein, antworte ich meistens: Wir werden später auf der Bühne die Möglichkeit haben, über Diskriminierung zu sprechen. Sie können doch sicher, sage ich weiter, über meine roten Lippen, meinen Ausschnitt und meine Schenkel hinwegschauen und ein geistreiches Gespräch mit mir führen, oder nicht?

INTERVIEW: CHRISTOF GERTSCH

ZAHA HADID

| Immer bessere Häuser bauen – und sein eigener Massstab sein |

TILLA THEUS (75) ist die erste Schweizer Architektin, die auch internationale Bekanntheit erlangt hat. Zu ihren Bauten gehören der FIFA-Hauptsitz und das Widder Hotel in Zürich sowie das preisgekrönte Gipfelrestaurant auf dem Weisshorn.

Als ich in den Sechzigerjahren an der ETH in Zürich Architektur studierte, gab es kaum Frauen. Keine Professorinnen, keine bekannten Architektinnen, an denen wir uns hätten orientieren können, auch keine unbekannten Architektinnen, die zu entdecken gewesen wären. Unser Zugang zum Reich der Architektur waren die Bücher und Zeitschriften in der Departementsbibliothek und die Vorlesungen der Professoren, die von den durchweg männlichen Göttern am Himmel der Bauwelt sprachen: Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Carlo Scarpa. Sie waren auch meine eigenen Götter, die ich bewunderte, weil sie sich auch mit den Innenräumen befassten, die Atmosphäre bedachten und vermeintliche Details wie Möbel, Lampen, Teppiche mitgestalteten. Dass das Bauen Männersache war, hat mich damals nicht irritiert, denn ich kannte es nicht anders. Es war schlicht und ergreifend so.

Was ich jedoch nicht akzeptieren konnte, war die Rolle, die den Frauen in dieser Welt zugedacht war. Die einzige Architektin, von der ich über Umwege erfuhr, war Lux Guyer, die vermutlich erste eigenständige Architektin der Schweiz. Sie baute zwischen den Dreissiger- und Fünfzigerjahren einige grossartige Einfamilienhäuser. Wie ihr das gelang? Sie konzipierte und errichtete solch ein Haus zunächst für sich selber und bewohnte es, um potenzielle Kunden von den Vorzügen des Hauses zu überzeugen. Hatte sie es verkauft, zog sie aus und baute sich das nächste Haus und wieder das nächste, weil sie sonst ohne Aufträge geblieben wäre. Das war zwar lange vor meiner Zeit, aber an der Grundhaltung gegenüber Architektinnen hatte sich wenig geändert. Frauen waren zuständig für Inneneinrichtung, für Küchen und Badezimmer. Das reichte mir nicht. Meine Ziele hatte ich mir höher gesteckt: Ich wollte nicht nur für einen Teil zuständig sein, sondern für alle Bereiche meiner Bauten.

Der Weg dahin war schwer, aber darüber jammere ich nicht. Letztlich ist die zusätzliche Anstrengung, die ich im Wettbewerb mit Männern in meine Entwürfe gesteckt habe, stets der Qualität der Gebäude zugutegekommen. Als ich in meinem Beruf anfing, war das Frauenwahlrecht noch nicht eingeführt. Auch durfte ich ohne die Unterschrift des Ehemannes kein Bankkonto eröffnen. Daran wäre beinahe einer meiner ersten grösseren Aufträge gescheitert, weil sich der Bauherr auf den Standpunkt stellte, mir seien Vertragsabschlüsse untersagt. Das war hart. Ich war empört, als ich erfuhr, dass der von mir verehrte Alvar Aalto seine Gebäude gemeinsam mit seiner ersten Frau Aino und seiner zweiten Frau Elissa konzipierte, die Beteiligung seiner Partnerinnen jedoch verschwieg. Wann immer ich im Beruf wie im Privaten als Frau selbst Ungerechtigkeiten erlebte, führte ich dagegen einen Kampf. In aller Regel mit Erfolg.

Und dann kam das Jahr 1986. Lis Schwarz, die als Gründerin des legendären Möbelgeschäfts «Neumarkt 17» als Erste internationales Design nach Zürich brachte, stellte Möbel von Zaha Hadid aus. Ich kannte einige ihrer Entwürfe für Bauwerke. Die freien Formen, ohne rechte Winkel, kühn und souverän, überzeugten mich. Deshalb störte es mich enorm, dass Zaha Hadid bislang noch keinen einzigen dieser Entwürfe verwirklichen konnte. Sie wurden als statisch unrealisierbar, als Hirngespinste abgeurteilt.

Zur Vernissage ihrer Möbelausstellung kam Zaha Hadid nach Zürich. Ich werde diesen Auftritt nie vergessen: von Kopf bis Fuss in Schwarz, klein, voluminös und unglaublich präsent. Sie sprühte vor Energie und vor allem: Keine Sekunde schien sie daran zu zweifeln, dass ihre Entwürfe eines Tages endlich gebaut würden. Sie erzählte, dass sie Mathematik studiert habe und deshalb die Statik ihrer Gebäude selbst berechnen könne, besser als die Ingenieure, die ihre gewagten, komplexen Berechnungen nicht verstünden. Ich war fasziniert von dieser Frau, ihrer Courage und vor allem ihrer Zuversicht.

Und sie hat recht behalten. Sieben Jahre nach unserer ersten Begegnung, da war sie 43 Jahre alt, baute sie ihr erstes Gebäude, eine Feuerwehrstation auf dem Gelände von Vitra Design in Weil am Rhein. Natürlich bin ich sofort hingefahren und war begeistert von den schiefen, spitz zulaufenden Betonwänden, den Räumen, die wirkten, als würden sie beschleunigen und jeden Moment abheben und fliegen.

Zaha Hadid war eine geniale Baumeisterin, die ich bewundere und verehre. Doch noch stärker als ihr Können haben mich ihr Mut und ihr Kampfgeist mitgerissen.

PROTOKOLL: SVEN BEHRISCH

OLYMPE DE GOUGES

| Sich nicht von Männern unterdrücken lassen – weder rechtlich noch sexuell |

BARBARA MILLER (49) ist Dokumentarfilmerin und Präsidentin des Verbands Filmregie und Drehbuch Schweiz. Ihr preisgekrönter Kinofilm «#Female Pleasure» begleitet fünf ausserordentliche Frauen rund um den Globus.

Während der Französischen Revolution, deren Errungenschaften nur für Männer galten, forderte Olympe de Gouges den Sturz der jahrtausendelangen patriarchalen Tyrannei: Sie verlangte die Gleichstellung von Mann und Frau.

Ihre Lebensgeschichte unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht on der anderer Frauen ihrer Zeit. Als Marie Gouze in einfache Verhältnisse geboren, wurde de Gouges mit 17 gegen ihren Willen verheiratet. Als Mutter eines Sohnes früh verwitwet, lebte sie danach lange in einer «wilden» Liebesbeziehung. In Paris brachte sie sich selbst Lesen und Schreiben bei und verfasste mit 26 unter einem Pseudonym ihre ersten kritischen Theaterstücke und eine Denkschrift gegen die Sklaverei. 1786 schrieb sie einen Briefroman, in dem sie die gesellschaftliche Ächtung lediger Mütter und das Scheidungsrecht kritisierte und das Recht auf Beziehungen ohne Trauschein verlangte.

Unter dem Künstlernamen Olympe de Gouges verfasste sie im September 1791 die «Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin», die allerersten Menschenrechte für Frauen in der Geschichte der modernen Zivilisation. Vielleicht sogar die ersten der Menschheitsgeschichte.

Von den diversen Verhaftungen liess sie sich nicht einschüchtern; schliesslich sorgte Revolutionsführer Robespierre persönlich dafür, dass de Gouges verhaftet wurde. 1793 wurde sie auf der Place de la Concorde durch die Guillotine hingerichtet.

Olympe de Gouges ist für mich ein grosses Vorbild, weil für sie die Forderung «Frauenrechte sind Menschenrechte» eine Selbstverständlichkeit war. Sie sah sich selbst nicht als Revolutionärin, sondern als gewöhnlichen Menschen, der seine Forderungen analytisch formulierte und auf ein unumstössliches Fundament stellte. Für mich als Regisseurin und Juristin bildet dieses Fundament eine der wichtigsten Grundlagen meines Schaffens. Die in meinem Film «#Female Pleasure» porträtierten fünf Frauen stehen in Mut und Klarheit Olympe de Gouges nicht nach. Erschreckenderweise sind die Reaktionen auf ihre Forderung nach sexueller Selbstbestimmung heute manchmal nicht weniger martialisch als vor mehr als 200 Jahren.

Zum Glück ist es heute nicht mehr nur eine einzelne Frau, die sich für Veränderungen einsetzt. Millionen Frauen und auch immer mehr Männer glauben an ein gleichberechtigtes, respektvolles und lustvolles Miteinander.

Die Dämonisierung und sexuelle Objektivierung von Frauen und ihres Körpers gehören endgültig auf den Scheiterhaufen der Geschichte. Bei uns hat die Gleichstellung im Gesetz 1981 – 190 Jahre nach de Gouges’ Manifest – Einzug gehalten: «Mann und Frau sind gleichberechtigt.» Nun muss das auf jeder Ebene selbstverständlich werden. Ganz in de Gouges’ Sinn von: Freiheit, Gleichheit und Menschlichkeit für alle.

TEXT: BARBARA MILLER

IRIS VON ROTEN

| Seiner Überzeugung treu bleiben und den härtesten Anfeindungen trotzen |

ANNE-SOPHIE KELLER (29) arbeitet als Journalistin für das digitale Magazin «izzy» und publizierte 2017 über Iris von Roten das Buch «Eine Frau kommt zu früh – noch immer?».

Ich habe ein bisschen geblufft. Damals, als meine Verlegerin Yvonne-Denise Köchli mich fragte, ob ich mit ihr ein Buch über Iris von Roten schreiben würde. Ich hatte den Namen schon gehört, aber eigentlich wusste ich wenig darüber, wer Iris von Roten wirklich war. Dass es vielen so geht, ist die Tragik ihres Lebens.

Iris von Roten hat niemals die Anerkennung bekommen, die sie verdiente. Dabei war sie hierzulande die grosse feministische Vorreiterin des letzten Jahrhunderts. Ihr mutiges Buch «Frauen im Laufgitter – offene Worte zur Stellung der Frau» war 1958 eine bahnbrechende Abrechnung mit der Gesellschaft. Es schaffte ein Bewusstsein für die beschämende Rückständigkeit, die die Schweiz in Frauenfragen bis heute prägt.

Sie kam 1917 als Iris Meyer in Basel zur Welt, promovierte an der Universität Bern in Recht, damals noch eine seltene Frauenkarriere, und schrieb für das «Schweizer Frauenblatt» kritische Texte, mit denen sie sich nicht nur beliebt machte. Ein Vorgeschmack auf das, was kommen sollte.

1946 heiratete sie Peter von Roten, doch sie wollte kein Leben als «Nurhausfrau», wie sie es nannte. Also wurde sie von Rotens Partnerin in einer gemeinsamen Kanzlei. Später reiste sie in die USA und begann mit der Arbeit an «Frauen im Laufgitter». Es wurde ihr Lebenswerk. Ein kühnes Buch, seiner Zeit weit voraus.

Sie war eine Frau, die alles wollte: Freiheit, beruflichen Erfolg, Abenteuer. Peter von Roten heiratete sie gegen den Willen seiner Familie; ihre Tochter Hortensia wurde früh fremdbetreut, und auch sonst lebte Iris von Roten ein Leben jenseits der Norm.

Die Zeit würde ihr recht geben, aber als «Frauen im Laufgitter» erschien, traf sie mit ihren revolutionären Gedanken zu viele wunde Punkte: Setzer weigerten sich, das Buch zu drucken, Frauenverbände distanzierten sich von ihr, Fremde schmierten übelste Schimpfworte an ihre Hauswand, an der Fasnacht wurde sie gedemütigt.

Viele Kritiker hatten das Buch gar nicht gelesen, der Hass richtete sich gegen ihre Person. Heute, da Hassreden ein gefährliches Comeback feiern, würde man es Shitstorm nennen. Besonders bitter: Wenig später, 1959, scheiterte auch die erste Abstimmung zum Frauenstimmrecht.

Iris von Roten hatte von der Gesellschaft mehr erwartet. Sie zog sich zurück, ging auf Reisen, malte und verschwand fast ganz von der Bildfläche. Mit zunehmendem Alter litt sie unter gesundheitlichen Problemen und schweren Schlafstörungen. Durch den Verlust der Sehkraft konnte sie nicht mehr malen.

Mit 73 Jahren befand sie, dass es Zeit war zu gehen. Am 11. September 1990 erhängte sie sich. Sie schied aus dem Leben in derselben Art, wie sie es geführt hatte: selbstbestimmt. «Wie ein Ausrufezeichen nach einem besonders tapferen Satz», so beschrieb Peter von Roten den Tod seiner Frau.

Würde Iris von Roten heute noch leben, was würde sie wohl denken? Klar, die Hauptforderungen aus «Frauen im Laufgitter» sind erfüllt. Mit der Pille erhielten Frauen in den 1960er-Jahren die reproduktive Selbstbestimmung. 1971 führte die Schweiz das Frauenstimmrecht ein. Die Gleichstellung der Geschlechter ist seit 1981 in der Bundesverfassung verankert. 2002 trat die Fristenregelung in Kraft, die schwangeren Frauen eine legale Abtreibung bis zum Ende der zwölften Woche ermöglicht. 2005 wurde die Mutterschaftsversicherung eingeführt. Und doch ist unsere Denkweise noch immer gestrig. Das Dilemma der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Pflegenotstand, sexuelle Übergriffe, allgegenwärtiger Sexismus, die Untervertretung von Frauen in Machtpositionen und Lohndiskriminierungen versperren weiterhin den Weg zur wahren Gleichstellung. Es sind allesamt Themen, die Iris von Roten schon damals erkannte und beschrieb.

Feminismus ist eine Bewegung, die stets zwei Schritte nach vorne und einen zurück macht. Sich davon nicht entmutigen zu lassen, verlangt eine fast unmenschliche Zuversicht. Eine, die Iris von Roten nie hatte. Ich kann verstehen, dass sie verbittert wurde. Denn sie war ihrer Zeit nicht voraus. Ihre Zeit hinkte ihr hinterher.

Als ihr Buch erschien, wurde sie als «Hure» beschimpft; als mein Buch erschien, wurde ich in einer Mail von einem Fremden als «Drecksfotze» bezeichnet. Es war nicht der erste und blieb nicht der letzte Angriff. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass andere Menschen einen als Projektionsfläche für ihren eigenen Schmerz und Frust missbrauchen, sobald man als Person auch nur ein bisschen öffentlich wird. Sich als Frau feministisch zu äussern, ist auch heute noch eine derartige Provokation, dass die Reaktionen darauf barbarisch sind. Auch ich bin fast kaputtgegangen daran. Aber ich habe weitergemacht. Das schulde ich ihr.

An Iris von Roten bewundere ich die Konsequenz, mit der sie ihre Anliegen vertrat. Ihren Mut, anders zu leben. Und ihre absolute Kompromisslosigkeit, wenn es darum ging, ihre Freiheit zu verteidigen.

Sie erhielt nicht annähernd genug vom Leben. Aber sie wollte alles. Und das finde ich bemerkenswert.

TEXT: ANNE-SOPHIE KELLER